Je fais mon métier parce que j’aime rencontrer du monde.

– Zeid Hamdan

Depuis la fin des années 90, le musicien et producteur libanais Zeid Hamdan place l’humain et son goût pour l’échange au cœur de ses projets artistiques. De ses débuts avec le groupe désormais culte Soapkills à ses projets actuels, Zeid Hamdan s’attache, au fil de ses rencontres, à faire entendre des voix de femmes, et à allier la passion de la création musicale avec son engagement.

Autour d’un café, il revient avec nous sur son entrée dans le monde de la musique, sur la manière dont il cultive le plaisir du son, ainsi que sur ses questionnements actuels sur la situation des artistes, au Liban et ailleurs.

• Bonjour Zeid ! Dans un premier temps, nous aimerions revenir sur ton parcours. Quelle a été ta porte d’entrée dans le monde de la musique ? Est-ce un art qui était déjà présent dans ta famille ?

Pas du tout ! Il n’y a ni musicien ni chanteur dans ma famille. Je dirais que ce qui m’a introduit à la musique, c’est le groupe de musique norvégien A-ha. Ma sœur était une grande fan de Morten Harket [le leader du groupe], elle accrochait ses posters partout dans sa chambre.

Et moi, le petit frère complexé, je voyais ma sœur en admiration devant lui. Je trouvais ça fou, le pouvoir de fascination que peuvent exercer les artistes sur les gens !

Ça m’a donné envie de faire de la musique. J’ai demandé une guitare électrique à mes parents et j’ai appris à jouer tout seul, à l’oreille. Quand tu apprends à l’oreille, tu joues moins bien les reprises, alors j’ai commencé à inventer mes propres morceaux vers l’âge de onze, douze ans. Comme la technique me manquait, il me fallait créer des choses que je puisse jouer. Composer avec ma guitare est vraiment devenu une obsession, je m’entraînais tout seul.

• Quels étaient tes artistes préférés à ce moment-là ?

À part A-ha, ma jeunesse était vraiment influencée par les Beatles, David Bowie, les Doors, Pink Floyd…. Ensuite, quand je suis arrivé en France vers 10 ans, j’ai découvert Radio Nova, Rapattitude, Tonton David, NTM, IAM, MC Solaar, mais aussi les débuts de l’électronique avec Björk, ou encore Radiohead et Depeche Mode.

En France, j’ai aussi découvert Serge Gainsbourg, Alain Bashung, Jacques Brel, Léo Ferré. À chaque fois que je plongeais dans l’univers de ces artistes, j’apprenais tout par cœur. J’ai découvert la richesse de la langue française, et ça m’a fasciné.

En 1992, je suis revenu au Liban avec la tête pleine de ces références culturelles européennes, mais avec un sentiment étrange de questionnement sur ma propre appartenance. J’avais 16 ans, j’étais en quête d’identité, et mes parents n’écoutaient pas du tout de musique libanaise, ou arabe en générale. Ils aimaient plutôt la musique italienne des seventies !

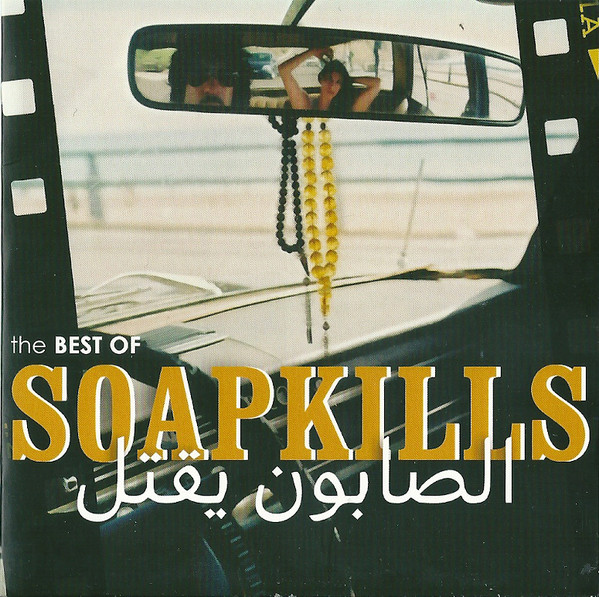

• À la fin des années 90, tu fondes avec Yasmine Hamdan ton premier groupe, Soapkills, qui a eu ensuite un écho immense au Liban, mais aussi bien au-delà des frontières. Dans quel contexte ce groupe a-t-il été créé ?

À mon retour au Liban, j’ai rencontré une fille dont je suis tombé profondément amoureux : c’était Yasmine. Elle, elle a grandi dans une famille d’intellectuels qui, contrairement à la mienne, écoutait à la maison beaucoup de musique libanaise, en particulier Rahbani, Fairouz, Sabah.

Et moi, j’arrivais avec mes cheveux longs, Pink Floyd et les Doors (rires). Je ne connaissais même pas les chansons qu’elle me chantait, je les découvrais vraiment par sa voix.

Avec Yasmine et mes cousins, on a décidé alors de monter un premier groupe, qui s’appelait les Lombrics – parce qu’on jouait dans une porcherie avec des vers de terre au sol ! Yasmine chantait en anglais, et pas en arabe. J’ai apporté à Yasmine le côté anglo-saxon, et elle m’a apporté tout son bagage musical.

Une fois que tout le monde est retourné à ses études, on s’est retrouvé Yasmine et moi à vouloir continuer à faire de la musique, et à se demander comment nous pouvions remplacer les autres membres du groupe. Dans le magasin de musique du coin, j’ai acheté alors une boîte à rythme, la MC-303.

J’ai remplacé le batteur et le bassiste de façon très minimale, et ça a donné quelque chose qui plaisait beaucoup aux gens – “la révolution de l’électro arabe” comme disent les gens maintenant après coup ! (rires)

On commençait à jouer dans des cafés, et ça faisait beaucoup de bruit parce que c’était nouveau, il n’y avait pas encore eu de musique en langue arabe mêlée à de l’électronique. C’était magnifique, même si c’était maladroit et que ça manquait de technique. Ce qui m’intéressait, c’était d’entendre la voix de Yasmine, qui était très brute. On était en pleine exploration. Il n’y avait pas d’ordinateur ni de logiciels à l’époque.

• Quels souvenirs gardes-tu de cette période ?

C’était une période magnifique. Soapkills a été non seulement mon école musicale, mais aussi une école pour les relations humaines. J’ai appris à respecter l’autre, à l’écouter, ne pas le blesser, calmer son ego, arrêter de toujours vouloir avoir raison. C’est ça qui te permet de mieux créer.

Ce sont des leçons que tu appliques à tout après. Ma relation avec Yasmine m’a beaucoup appris, et c’est ce qui m’a permis de travailler avec beaucoup d’artistes après elle.

• Alors que tu es souvent surnommé « le Pape de la musique underground du Moyen-Orient », quel est ton rapport au succès ?

Je n’ai jamais senti le succès, j’ai toujours eu un train de retard là-dessus. Pleins d’artistes avec qui j’ai travaillé ont ensuite signé avec des grandes boîtes de prod.

J’étais toujours en train de parier sur des gens un peu maladroits, qui étaient à leurs débuts – et je les accompagnais jusqu’au moment où ils étaient “cueillis”. Je ne me suis jamais vu comme un producteur, à aller signer des gens et leur promettre des choses.

• Tu as en effet produit et travaillé avec de nombreux artistes et projets différents au cours de ta carrière. Comment naissent généralement ces collaborations ?

Après avoir travaillé avec Yasmine, j’ai fait “Ahwak”, le titre planétaire avec l’artiste koweïtienne Hiba Mansouri. J’ai ensuite travaillé avec beaucoup d’artistes différents, comme les artistes égyptiennes Maryam Saleh, puis Maii Waleed. En fait, chacun de ces projets constituent des recherches, des expérimentations, et surtout des grandes amitiés.

J’ai des disques durs entiers remplis de musiques qui ne sont pas encore sorties. Ce que j’aime, c’est capturer des moments. Tous les morceaux sont des souvenirs émotionnels – on néglige trop souvent le souvenir sonore. Je fais vraiment de la musique par passion, pour les rencontres et par plaisir d’avoir un échange artistique. Ce sont toujours des moments de partage très beaux.

• Est-ce que tu te diriges vers ces artistes avec des idées en tête déjà en amont, ou bien la musique émerge-t-elle à partir du moment de votre rencontre ?

Aujourd’hui, quand je vais vers un artiste, il a déjà une idée de ce que je fais ou j’ai fait dans le passé. Je viens donc avec un bagage, mais j’essaie d’écouter au maximum les goûts et les envies de l’autre pour trouver une direction ensemble. Parfois, il s’agit d’un artiste qui a des idées et qui besoin d’être aiguillé, et d’autre fois au contraire, il a une envie et il sait comment me conduire. Lynn Adib par exemple, avec qui nous avons créé Bedouin Burger, possède un énorme bagage musical, assez jazz. Je lui fais des propositions, et on trouve un terrain d’entente.

Quand je rencontre quelqu’un, j’essaie au maximum de ne pas avoir une idée préconçue. J’essaie d’être une page blanche, de déconstruire mon expérience pour être prêt à constituer un échange mutuel. Si tu vas vers un artiste, il faut être prêt à apprendre avec lui, il faut se laisser guider, même parfois par des gens qui ne savent pas où ils vont. Même si tu te plantes, c’est sympa ! (rires).

• Quels artistes t’inspirent particulièrement en ce moment ?

En ce moment, je traîne avec les Arat Kilo, qui expérimentent avec le Mali, l’Afghanistan, et qui sont très sympa et très inspirants.

Arat Kilo

Wael Alkak

J’ai dans mon studio un jeune producteur qui fait de la dabke électronique syrienne, Wael Alkak, qui est très inspirant également.

J’aime beaucoup aussi l’artiste américain d’origine ghanéenne Moses Sumney. C’est un bassiste qui chante hyper aigu, et j’aime tout particulièrement son morceau “Don’t bother calling”, j’ai appris à le jouer et à le chanter.

J’apprécie aussi le groupe sud africain Die Antwoord, ils ont un univers très visuel et j’aime l’idée de duo femme-homme, ça m’intéresse toujours beaucoup !

• Tu as produit la musique du film Capharnaüm, de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki. Quel rapport entretiens-tu avec le cinéma, ou même la vidéo en général ?

Cela fait plus de dix ans que je fais beaucoup de musiques de film. Mon premier fantasme était de devenir réalisateur, j’adore filmer depuis longtemps – depuis que j’ai commencé à faire de la musique !

En fait, j’aime tout ce qui est créatif. Pour mon projet en ce moment avec Lynn, par exemple, on veut tout faire nous-mêmes, et notamment les visuels et les clips.

• Tu fais aussi souvent des lives sur Instagram, alliant ainsi musique et vidéo. C’est important pour toi de partager de la musique en étant proche de ton public ?

Oui, et c’était encore plus important pendant le confinement où on était tous sous pression. Entre la révolution et l’explosion au Liban, puis l’arrivée en France, on a vécu des épreuves humaines physiques, et j’avais besoin de chanter.

C’était un réel besoin, et je voulais sentir qu’il y avait des gens qui écoutaient. J’aime beaucoup le format du live, il me permet de me connecter directement avec les gens, car c’est vraiment pour eux que je fais de la musique.

• Est-ce que tu trouves qu’il y a un soutien des artistes libanais entre eux en France ?

Oui, on se soutient. On a joué beaucoup de fois par exemple pour envoyer une personne à l’étranger, ou pour rassembler de l’argent pour aider un label en difficulté à cause de la crise.

Nous faisons énormément de charité, surtout pendant ces deux dernières années. On se soutient, et en même temps on est si peu !

• Comment se porte l’industrie musicale aujourd’hui au Liban ?

Il y a eu des petits soubresauts dans les années du premier ministre Rafik Hariri, avant qu’il ne soit assassiné en 2005, et puis c’est retombé. Que ce soit la guerre de 2006 ou autre chose, il y a toujours des évènements qui viennent casser la scène culturelle, et qui provoquent des exodes. Sans arrêt, tout est détruit.

En fait, même en France actuellement, l’économie de la musique est en redéfinition perpétuelle. Les moyens de diffusion de la musique évoluent, comme par exemple ces derniers temps avec l’application TikTok. On peut se demander comment les labels vont s’adapter à cette nouvelle donne.

Alors imaginez maintenant ça au Liban, où il n’y a pas de droit d’auteur, et où il y a une vraie corruption. La situation est critique aujourd’hui pour la scène libanaise, les trois quarts des artistes s’en vont et ceux qui restent galèrent.

• Comment vois-tu les années à venir ?

Les artistes vivent une période de notre histoire très sombre – mondialement, pas seulement au Liban. Ils sont de plus en plus seuls, à travailler chacun dans leur chambre, car il y a moins de financements possibles pour porter des projets à plusieurs.

Malgré cela, il faut rester créatif et continuer à inventer… sans ça, on meurt ! L’espèce humaine meurt si elle n’est pas dans un inconfort. Il faut se remettre en question et réfléchir. Et le plus grand défi de notre temps est de réfléchir avec tout le monde, pour tout le monde.

• Et justement, tu as lancé en 2020 le nouveau projet Bedouin Burger avec la chanteuse syrienne Lynn Adib. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Quand pourrons-nous écouter le premier album ?

On s’est rencontrés à Beyrouth en 2018 chez des amis musiciens syriens, le groupe Tanjaret Daghet, et ça a été vraiment un coup de foudre ! J’ai tout de suite adoré son énergie.

Quand elle est revenue l’été suivant, on ne s’est plus lâchés, on est devenus les meilleurs amis du monde ! Je lui ai fait rencontrer tous les gens que je connaissais, et on a bossé sur une musique de film avec le compositeur Khaled Mouzanar.

On a passé tout notre confinement et la révolution libanaise en sous-sol dans mon studio, à faire des vidéos, jouer avec un écran vert, se déguiser et chanter, on délirait complètement !

On a sorti deux morceaux, et puis il y a eu l’explosion à Beyrouth. Je me retrouve en Turquie, elle en France. On a eu la chance d’avoir un contrat de production tout de suite aussi. On s’est ensuite retrouvés à Paris, et on a continué à travailler.

Notre album est maintenant fini ! Chaque mois et demi va sortir un morceau. Notre premier single “Dabkeh” est sorti le 12 février !

• Sur quels autres projets travailles-tu en parallèle ?

J’adore les voix féminines. On est dans un monde, et surtout le monde arabe, où les voix féminines sont écrasées. Donc j’aime bien qu’une fille ait le micro, ça suggère la rébellion et l’épanouissement. J’aime quand les artistes écrivent et qu’elles s’expriment en toute liberté.

J’ai rencontré récemment Jeanne [@leschansonsdejeanne] par Instagram. Sur son compte, elle avait posté une reprise de Maii Waleed. En parallèle, j’ai découvert l’univers visuel de Céline [@celinatique], qui s’avère aussi être chanteuse ! On joue ensemble, on fait des photos et des concerts. C’est excitant !

Je suis aussi en train de faire des musiques de film, notamment une pour un long-métrage du réalisateur franco-libanais Wissam Charaf.

Et en mars, je vais aller en Guinée pour produire un artiste que j’ai repéré il y a plus de 10 ans ! Il s’appelle Macki, il compose, il est guitariste et chanteur, et super talentueux.

DANS L’ESPRIT DE ZEID HAMDAN

Des œuvres, des idées et des mots qui inspirent

Un film ? Human de Yann Arthus Bertrand (2015).

Les visages sont tellement bien filmés et les histoires tellement bouleversantes !

Un livre ? Siddhartha de Herman Hesse.

Un livre qui m’a beaucoup ouvert les yeux et inspiré.

Un tableau – un.e artiste ? Pierre Soulages.

Pour le calme et la grandeur de ses œuvres.

Une chanson ? Don’t bother calling, Moses Sumney.

Un instrument ? La guitalele de Yamaha.

Très léger, je peux l’emmener partout ! C’est avec lui que je fais les lives aussi.

Une photo ? Celle du gouvernement libanais actuel.

Elle incarne vraiment ce qu’il y a de plus mauvais et détestable en l’humanité. Au Liban, il n’y a pas un ministère qui ne soit rongé par la corruption.

Un plat ? Misr wet injara.

C’est un plat éthiopien que m’a fait découvrir ma femme, et qui colorie ma vie.

Un mot ? Beit (maison en arabe).

Il représente le lieu où on retrouve ses proches, la sécurité. C’est ce qu’on a perdu physiquement mais qu’on peut retrouver dans n’importe quel pays, selon les gens avec qui on est assis.

Un lieu ? Le parc national d’Awash en Ethiopie.

J’y ai passé une semaine avec ma femme et mon fils, et j’étais peut-être le plus heureux de ma vie. C’est à la fois au plus loin et au plus proche de tout.