Dans l’esprit de Maryam Touzani

Des oeuvres, des idées et des lieux qui l’inspirent

Un film ? Une journée particulière, Ettore Scola

Un livre ? L’Étranger, Albert Camus

Un tableau – Un artiste ? Caravage

Un instrument ? Le violon (ill. : Hakim Alakel)

Une chanson ? Losing my religion, R.E.M

Un plat ? Des spaghettis alla vongole

Un lieu ? Tanger

Interview avec Maryam Touzani

Réalisatrice du Bleu du Caftan

En salle le 22 mars 2023

Lors de notre séjour au Maroc, nous avons eu la chance de nous entretenir avec la talentueuse cinéaste Maryam Touzani (Adam, Un certain regard Cannes 2019) à la villa Zevaco, un lieu classé au patrimoine historique du XXème siècle de Casablanca.

À cœur ouvert, Maryam Touzani revient sur son parcours, partage aussi bien ses souvenirs que ses réflexions sur le cinéma et la nécessité de sublimer le patrimoine culturel marocain à travers ses films.

Cette rencontre a aussi été l’occasion d’échanger au sujet de son nouveau film : Le Bleu du Caftan, que nous avons pu découvrir en avant-première au Festival International du Film de Marrakech, et qui sortira dans les salles en France le 22 mars 2023.

- Bonjour Maryam ! Vous êtes née au Maroc, à Tanger, puis avez étudié le journalisme en Angleterre. Vous êtes ensuite retournée vivre au Maroc en tant que journaliste. Pourquoi était-ce important de revenir vous installer dans votre pays natal ?

Je suis très attachée au Maroc, je me sens très marocaine. Il y a une partie de moi qui est espagnole du côté de ma mère, mais je suis née et j’ai grandi au Maroc. J’adore le Maroc, c’est un pays qui me passionne et pour lequel j’ai un attachement très fort. J’ai beaucoup voyagé à l’étranger, mais le Maroc a tellement de choses magnifiques à offrir que j’ai eu envie de construire ma vie ici, chez moi.

- Vous avez donc commencé votre carrière en tant que journaliste. Comment est entré le cinéma dans votre vie ?

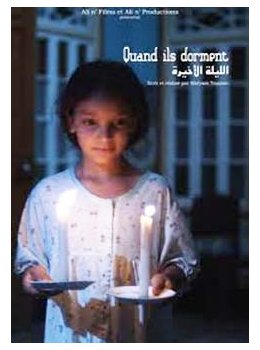

J’aime beaucoup découvrir l’univers des autres, et écouter leur histoire. C’est comme ça que je suis devenue journaliste, c’était une manière pour moi de donner une voix d’expression à des histoires qui me touchaient. Je n’avais jamais imaginé devenir un jour réalisatrice, mais le décès de mon père a été un déclic. C’est à ce moment que j’ai écrit mon premier court-métrage de fiction, « Quand ils dorment », sorti en 2011.

J’avais besoin de parler de certaines choses, notamment liées à la mort et à la manière dont on vit la mort dans la société. Des choses que je ressentais dans ma propre chair et que j’avais besoin de laisser sortir. J’ai donc écrit spontanément ce court-métrage, sans me dire qu’il allait forcément devenir un film. J’avais juste besoin de l’écrire et je ne pouvais pas raconter ce que je ressentais à travers un documentaire, parce que c’était un ressenti, j’avais besoin de le raconter à travers une fiction.

Comme je n’avais pas fait de fiction avant, je me demandais si j’étais vraiment capable d’en réaliser une. À l’époque, mon mari (le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch) m’avait encouragé à le faire après avoir lu le scénario. Il m’avait dit : « Si c’est quelque chose que tu ressens profondément en toi, suis ton instinct, n’ai pas peur, fais-le ! »

J’ai donc réalisé ce premier court-métrage. C’était très beau, car je sentais que je partageais quelque chose avec mon père. Ça a été une manière de faire mon deuil, et puis ça a aussi été une vraie découverte avec le cinéma. Mais après ce premier court-métrage, pour moi ça s’arrêtait là, je n’avais pas envie de faire de film. Pourtant, tout le monde me disait : « Alors, c’est pour quand le deuxième court-métrage ? » , et je répondais : « Mais je ne vais pas faire de deuxième court-métrage » ! (rires)

Je n’ai pas fait de film pendant cinq ans, jusqu’au moment où j’ai ressenti à nouveau le désir de faire un deuxième court-métrage qui s’appelle « Aya va à la plage », sorti en 2015. Entre-temps, j’avais passé beaucoup de temps avec Nabil sur les plateaux de ses films, notamment sur Much loved (2015). J’ai suivi tout le processus d’écriture, le casting, puis le tournage. J’ai donc énormément appris avec lui, et mon deuxième court-métrage est peut-être aussi né de cette expérience passée sur les plateaux avec Nabil.

Après mes deux court-métrages, on me disait à nouveau : « C’est pour quand alors le premier long-métrage ? » Je ne savais pas si je voulais faire un premier long-métrage ! Mais encore une fois, je sentais que c’était la vie qui m’amenait vers les choses. Mon premier long-métrage Adam, sorti en 2019, est lié à une histoire personnelle. C’est notamment ma propre grossesse qui a fait naître en moi le désir de faire ce film.

- Le travail du journaliste est de montrer une réalité et d’exposer des faits de manière objective et neutre. Cela a-t-il influencé votre approche cinématographique ?

Je ne dirais pas que c’est neutre. En tout cas, dans mon ressenti, le journalisme est né de mon intérêt pour les histoires des autres. Ce qui me passionne, c’est l’humain avant tout. Et là, c’était comme une rencontre où l’image venait se rajouter. Avant, j’écrivais avec des mots, et petit à petit je me suis retrouvée à réfléchir en images, avec des sons. C’est comme si ça ajoutait une dimension à un désir qui était là et qui s’exprimait par les mots. Quand j’ai commencé à écrire mes scénarios au départ, c’était très visuel : les couleurs, les textures, tout est très présent.

Maroc & cinéma

- Un premier film qui vous a marqué ?

C’est le film Ali Zaoua, prince de la rue, de Nabil Ayouch sorti en 2001. La première fois que j’ai vu ce film, j’étais étudiante à Madrid, je suis tombée dessus par hasard à la télévision. C’était le premier film marocain que je voyais, et j’ai été scotchée. C’était une vraie claque parce que je n’avais jamais vu de films marocains comme ça, et je ne pensais pas que des films marocains comme ça existaient. C’était la première fois que je voyais quelque chose de tellement vrai. Ça a été bouleversant aussi parce que j’avais l’impression qu’il y avait tout un Maroc que je ne connaissais pas, et qui m’échappait. Je pense que cela a attisé ce désir d’aller vers l’autre, mais aussi d’aller vers des choses que je ne connaissais pas et de sortir de ma zone de confort.

Je sais que ce film m’a marquée sans que je le sache sur le moment. Ce qui est marrant, c’est que je ne connaissais pas Nabil quand j’ai vu le film. À l’époque, il m’avait bouleversé, mais je n’avais pas retenu le nom du réalisateur. C’est plus tard, quand j’ai travaillé en tant que journaliste et que j’écrivais sur le cinéma, que j’ai fait le lien entre Nabil et ce film, le jour où j’ai dû l’interviewer.

J’ai revu le film en avant-première il y a deux jours, ici, à Casablanca, car il est ressorti au cinéma en version remastérisée. C’est incroyable comme ce film est magistral. J’en ai eu la gorge nouée. C’est là où j’ai compris aussi la puissance que peut avoir un film. Un film peut aider à changer des réalités, et permettre aux gens de prendre conscience de certaines choses. Je ne connaissais pas le cinéma social et encore moins le cinéma engagé marocain, et là j’ai compris à quel point c’était vital de faire des films comme ça.

Ces enfants des rues dans le film Ali Zaoua sont invisibles aux yeux des gens, et c’est ce qui est douloureux, car à force de les voir, les gens ne les voient plus. Avec ce film, Nabil a fait en sorte que les gens les regardent, les écoutent, vivent avec eux, et ressentent ce qu’ils ressentent. Il a passé deux ans et demi avec eux, à sillonner les rues de Casablanca. Ce fut un tournage extrêmement difficile, comme vous pouvez l’imaginer. Je ne sais pas comment il a fait pour réaliser un tel film…

- Parlez-nous de vos cinémas d’enfance préférés et de ceux que vous fréquentez actuellement !

Quand j’étais petite, j’allais dans un cinéma à Tanger qui s’appelait Le Paris, et puis après en grandissant, j’allais au Cinéma Rif. Je trouve qu’ils ont fait de ce lieu quelque chose de très beau. J’aime beaucoup ce qu’il devient, toute la jeunesse qu’il attire, l’intérêt qu’il suscite. Il y avait un vrai manque à ce niveau là, et c’est un véritable espace de rencontre intellectuelle aussi, donc c’est stimulant comme endroit. La jeunesse tangeroise était en manque de lieux comme celui-ci, donc je suis ravie.

- Il y a un nombre considérable de salles de cinémas au Maroc qui ont fermé. Pourquoi selon vous ?

À une époque, il y avait beaucoup de salles de cinéma, mais qui ensuite ont commencé à fermer. Le cinéma hollywoodien, comme un peu partout, a pris le dessus, et les petites salles de cinéma ne pouvaient pas se permettre d’avoir des films récents, alors elles proposaient des films anciens, mais ça n’intéressait personne.

Il y a aussi eu un vrai problème avec le piratage. Puis le cinéma de Bollywood, le cinéma égyptien, ou encore les gros blockbusters ont eu peu à peu raison de ces salles de cinéma.

Mais il y a une volonté de faire revivre ces salles. Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais pour un pays de plus de quarante millions d’habitants, le nombre d’écrans de cinéma est tellement petit et infime… C’est ce qui rend les choses un peu compliqué pour les cinéastes ici, parce que quand les films sortent, il n’y a pas assez de salles pour que l’industrie puisse se développer.

- Ce n’est plus dans la culture ou dans l’habitude des marocains et des marocaines d’aller au cinéma ?

Complètement, c’est aussi un problème culturel. C’est quelque chose qui n’est pas assez ancré dans la culture. Lorsque ma mère était jeune, elle me racontait qu’elle allait voir des films avec ses parents, mais à un moment cette pratique s’est arrêtée. Il y a un travail à faire à ce niveau là mais aujourd’hui, c’est plus compliqué, car avec les plateformes comme Netflix, le défi devient encore plus grand.

Hier soir, à l’avant-première d’Ali Zaoua, il y avait beaucoup de monde car il y avait une grande attente. C’est un film qui a vraiment marqué l’imaginaire marocain. La jeune génération n’a pas forcément vu le film, mais tout le monde le connait ou en a déjà entendu parler. C’est super de le ressortir en salles car c’est une manière de refaire découvrir le film, et d’interagir avec le public. Cela permet aussi de se demander “Quel est le bilan après vingt ans ?”. Finalement, les choses n’ont pas tellement changé, nous faisons face aux mêmes problématiques…

- Quels sont les festivals de cinéma au Maroc que vous aimez ?

Il y a beaucoup de festivals de cinéma intéressants au Maroc, comme le Festival National du film de Tanger, le Festival International du film de Marrakech, le Festival International du cinéma d’auteur de Rabat, ou encore le Festival International du film de femmes de Salé. Ce qui est bien au Maroc, c’est qu’on encourage beaucoup ces manifestations culturelles autour du cinéma. On est gâtés au Maroc, il y a d’excellents festivals de cinéma ou de musique tout au long de l’année !

Femmes & cinéma au Maroc

- Quelle est la place des femmes cinéastes dans le paysage audiovisuel marocain ? Est-ce une place qui se renouvelle ?

C’est dynamique, il y a de nouvelles réalisatrices marocaines, comme par exemple Sofia Alaoui dont le court-métrage Qu’importe si les bêtes meurent (2021) a eu le meilleur césar, ou encore Yasmine Benkiran et son film Queens (2022) qui était à la semaine de la critique à Venise, ainsi qu’au Festival International du film de Marrakech. Il y a de jeunes réalisatrices marocaines ici dont les films traversent les frontières, ça bouge !

- Vous n’êtes pas donc pas seule ?

Je ne me sens pas toute seule non, et puis ce que je dis toujours, c’est que je n’ai jamais eu de problèmes pour faire des films en tant que femme. Je n’ai jamais senti que j’avais moins de possibilités de faire un film parce que je suis une femme. On me pose souvent la question, mais non ça ne l’est pas, et ça ne l’a jamais été. Je n’ai pas eu moins de possibilités d’avoir des financements, je n’ai pas non plus eu de problèmes sur mes tournages juste parce que je suis une femme.

- Quels sont les femmes cinéastes du monde arabe dont vous aimez le travail ?

Je n’aime pas penser en tant que cinéaste femme, ou parler de cinéma masculin ou féminin, car c’est comme si cela m’enfermait dans une catégorie. J’aime parler de cinéma tout court, et je souhaiterais parfois ne même pas savoir si c’est un homme ou une femme qui a réalisé un film.

Par exemple, quand j’ai fait mon premier long-métrage Adam, j’ai eu beaucoup de questions comme quoi Adam était un film de femme. Oui c’est le cas dans le sens où je suis une femme, je l’ai réalisé, et qu’il y a deux personnages féminins forts et une petite fille, mais certains sont allés jusqu’à me demander « Pourquoi est-ce que l’enfant qui naît est un garçon et pas une fille ? » ou : « Comment ça se fait que le personnage masculin soit si gentil ? » Il est gentil, parce qu’il y a des hommes gentils !

Je n’ai pas envie d’alimenter cette façon de penser, et qu’on me demande à nouveau « Est-ce que votre prochain film va aussi être aussi un film de femme qui parle de problématiques de femmes ? ». Eh bien non pas forcément, moi ce qui m’intéresse, c’est l’humain, et l’humain est masculin, féminin, asexué… il est plein de nuances.

Le Bleu du Caftan : inspirations & patrimoine marocain

Synopsis : Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim : son homosexualité, qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

- Pouvez-vous nous expliquer comment est née l’idée de votre nouveau film Le Bleu du Caftan ?

Tout a commencé pendant les repérages de mon film Adam. J’ai rencontré un monsieur dans la médina qui m’a beaucoup touchée, parce que j’ai senti qu’il y avait toute une partie de sa vie qu’il cachait, parce que la société ne l’accepterait pas. Peut-être que ce n’était pas le cas, et que c’était juste mon ressenti, mais j’ai senti ça de manière très forte. Je suis retournée le voir à plusieurs reprises, j’ai passé beaucoup de temps avec lui. Je me suis rendue compte qu’il m’avait ramenée au souvenir de beaucoup d’hommes que j’avais vu de loin, dans mon enfance et adolescence, ou à des histoires que j’avais entendues à demi-mot, de couples qui étaient ensemble mais dont le mari était homosexuel. Quand j’ai rencontré ce monsieur, c’était peut-être purement du ressenti, mais ça m’a ramené à tout cela. Ce personnage s’est ensuite construit en moi.

Dans le film, le personnage de Halim est aussi un maître-artisan qui essaie de garder en vie un métier qui est en train de mourir. Il y a de moins en moins de maîtres-artisans malheureusement, et leur savoir-faire est en train de mourir avec eux. C’est une chose qui me touche profondément.

J’ai grandi avec un caftan de ma mère, celui que j’ai porté pour la montée des marches à Cannes. Ce caftan a jalonné mon enfance et mon adolescence jusqu’au jour où elle me l’a donné. Le jour où je l’ai porté, j’ai compris la valeur de ces choses, et la beauté de pouvoir les transmettre. Surtout aujourd’hui, dans un monde où tout va trop vite et où l’on n’apprécie plus ces choses-là.

J’ai donc passé beaucoup de temps avec des maîtres artisans à Casablanca pour les écouter et comprendre leur ressenti par rapport à ce qui se passe dans leur milieu. Quand j’écris, ce n’est jamais une écriture réfléchie, je ne pense jamais en amont à mes personnages et je ne me demande pas : « Quelle histoire je vais écrire ? ».

Ce sont toujours des rencontres avec des personnes ou avec des lieux qui m’inspirent et qui, petit à petit, vont faire leur chemin à l’intérieur de moi. Un jour, je sens qu’il y a un besoin d’écrire, et qu’une histoire s’est construite quelque part à mon insu. Mes personnages apparaissent, et c’est comme s’ils me tenaient par la main et me disaient “Viens, tu vas faire ça avec nous”. Quand j’écris, c’est presque une écriture automatique. C’est vraiment très instinctif.

- Dans vos films, vous mettez souvent en lumière l’idée de transmission, ainsi que le patrimoine culturel marocain : la pâtisserie marocaine dans Adam, l’artisanat du vêtement dans Le bleu du caftan. De même, vous avez tourné tous vos films au cœur de la médina de Casablanca. Ces thèmes et ces lieux vous tiennent à cœur ?

Il y a beaucoup de choses que l’on oublie dans notre monde moderne et qu’on laisse de côté. Peut-être que je suis nostalgique ou romantique, mais ce sont des choses qui me touchent beaucoup. J’ai envie, ne serait-ce que pendant deux heures, de mettre la lumière dessus et de sensibiliser les gens aussi. Certes, il y a des choses qu’il faut aller bousculer dans la tradition, mais il y a aussi des traditions qui sont belles, et qu’il faut protéger car elles font partie de qui nous sommes. J’ai envie de pouvoir les raconter autrement dans les films, de les sublimer, et de les valoriser. La tradition du maalem (maître-artisan) est justement une tradition qui est en train de disparaître, et cela a été difficile pour le tournage. Pour mes deux films, je me suis retrouvée face à de vrais problèmes.

Quand j’allais tourner Adam, j’ai fait le tour de la médina pour trouver de la rziza (pâtisserie marocaine), préparée à la main et non à la machine, mais je n’ai pas trouvé une seule personne… Et pour les maalem, c’est pareil ! J’ai fait le tour de la médina, j’ai demandé à tous les gens que je connaissais mais apparemment tous les maalem ont quitté la Médina.

Certains travaillent dans des ateliers de designer, d’autres se sont dispersés, et il y a aussi ceux qui ne travaillent plus qu’à la machine car c’est ce qui marche, ça va plus vite et c’est moins cher à faire. Le problème, c’est que les machines ont tendance à toutes faire un travail très similaire. Pour savoir si un caftan a été fait à la main ou à la machine, il faut le retourner.

C’est un métier de l’ombre qui ne se transmet plus, car ces artisans ne trouvent plus d’apprentis. Les jeunes aujourd’hui ont envie de faire un boulot où ils vont gagner de l’argent rapidement. On vit dans un monde où tout va très vite, on le voit avec l’industrie de la fast fashion où tout est jetable.

Mais le caftan de ma mère traverse le temps car il a été réalisé de manière méticuleuse. Je n’ai pas de fille, mais j’ai un garçon, qui peut-être le donnera à sa propre fille ou à sa femme. Un artisan met des mois à concevoir un caftan, son âme même dépeint sur ce qu’il est en train de fabriquer. C’est une œuvre d’art, un bijou.

Les recommandations de Maryam Touzani à Casablanca

Où voir un film ? Le ciné-théâtre Lutetia

Où manger ? Dar Dedda et La Squala

Où se balader ? Se perdre dans la médina

Un lieu de bien-être ? Près de la mer, le long de la corniche

Où boire un thé ? L’Impérial dans le quartier du Habous

Autre ? Les librairies dans le quartier du Habous